Sabato 12 giugno 2021 si è tenuto un webinar a numero chiuso con Alessandro Pontremoli, Presidente del corso di laurea in DAMS e docente di Storia della danza presso l’Università degli Studi di Torino, dal titolo “Dance & Drama”. Introdotto da Gabriella Stazio, Presidente di Movimento Danza, e Mario Gelardi, Direttore Artistico del Nuovo Teatro Sanità di Napoli, l’incontro ha analizzato le peculiarità della drammaturgia della danza, esaminando alcuni casi specifici nell’ambito della danza contemporanea. La trascrizione del webinar viene pubblicata nella sua quasi totale interezza su Campadidanza Dance Magazine suddiviso in tre parti. Di seguito la seconda parte, dedicata alla definizione dei termini "tecnica", "linguaggio" ed "estetica". L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Nuovo Teatro Sanità di Napoli e Movimento Danza – Organismo di Promozione Nazionale.

La danza riconosce come propria ogni coreografia progettuale che possa produrre anche oggetti che non ci aspetteremmo. A questo proposito è importante chiarire tre termini strategici all’interno del nostro discorso: tecnica, linguaggio, estetica. Sono tre concetti che per me non possono essere confusi fra loro. Una tecnica della danza è un insieme di azioni corporee per far sì che il corpo sia in grado di elaborare, di produrre sulla scena un linguaggio degno di “attenzione” da parte di uno sguardo esterno; la tecnica modula sulla scena questo linguaggio ottenendo una determinata estetica. Esempio: prendiamo la tecnica Vaganova-Cecchetti: non è un linguaggio. Il linguaggio è, semmai, quello della danza classico-accademica. Port de bras, développé, attitude, arabesque, entrechat, questi sono elementi di un linguaggio, la tecnica non è l’arabesque. La tecnica è ciò che il danzatore impara a fare coi suoi muscoli, col suo corpo, osservando il maestro che glielo esemplifica.

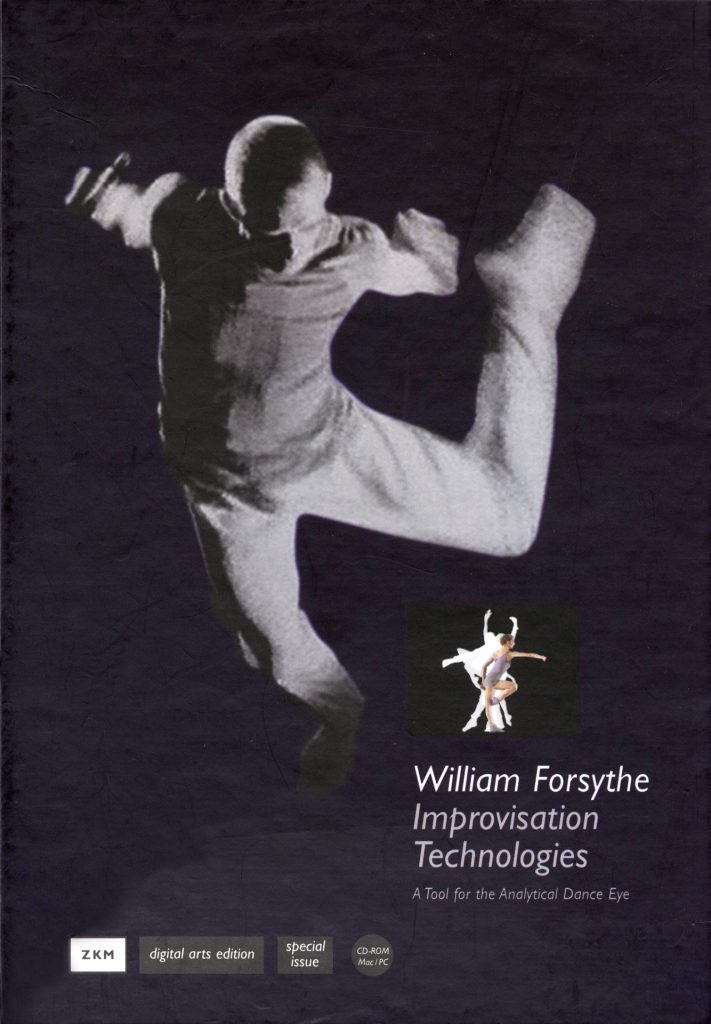

Le diverse tecniche “classiche” allenano un corpo ad essere in grado di realizzare un linguaggio come esito formale di una determinata estetica. Pensiamo ad esempio a William Forsythe. Ha preso una tecnica “classica”, ha visto che poteva essere resa più efficiente in base alle conoscenze scientifiche del presente, ha lavorato su questa tecnica modificandola, fornendo ai suoi danzatori addirittura un supporto formativo (il Cd-ROM Improvisation Technologies: a Tool for the Analytical Dance Eye) con cui potevano, da soli, lavorare alla messa in forma del loro corpo per ottenere dei risultati tecnici prestabiliti, per dar vita ad un nuovo linguaggio “post-classico”, come lo definisce Elisa Guzzo Vaccarino, con linee visuali molto geometriche, totalmente riferibili ad una estetica contemporanea: dinamica accelerata, potenza, agilità, tensione.

Detto questo, la drammaturgia si occupa del processo di costruzione del senso, sia all’interno del processo, sia all’interno del prodotto formale. Cos’è il senso? La parola senso in italiano contiene due universi semantici forti. Uno è quello del “significato”, l’altro è quello della “direzione”.

Per significato non si intende più l’iperuranio delle idee che troverebbero espressione in un insieme di segni corrispondenti; un luogo, cioè, dove il senso viene custodito e da cui attingere una sua traduzione/mediazione in linguaggi diversi. Le cose in realtà non stanno così: questa è una visione che non tiene conto dell’esperienza cognitiva complessiva del soggetto. La coscienza non è, infatti, qualcosa che “accade” dentro di noi (come, ad esempio, la digestione). La coscienza, dove di fatto risiederebbero i significati, la percezione e la cognizione del senso, è qualcosa che “facciamo” o “creiamo”, è qualcosa che realizziamo. La coscienza, il senso, stanno sempre dentro l’azione corporea. Il senso si genera nell’azione corporea è già lì, non sta altrove. È la nostra corporeità, è la nostra esperienza che genera linguaggio, che genera performance.

Prendiamo, ad esempio, la concezione modernista della danza. Secondo questa visione, l’origine del movimento coincide con qualcosa che noi proviamo dentro di noi, con una emozione e un sentimento interiore che si comunica all’esterno attraverso il movimento e le azioni del corpo. Secondo questa visione, c’è in noi qualcosa che dobbiamo esprimere e comunicare e il movimento è lo strumento che lo comunica all’esterno, lo veicola attraverso il corpo.

Le cose non stanno propriamente così. In realtà noi proviamo un sentimento, abbiamo un’esperienza percettiva, emotiva, nella misura in cui facciamo qualcosa, nella misura in cui siamo qualcosa. Non è che prima viene la tristezza e poi la esprimiamo col pianto. La lacrima è già la nostra tristezza. Non c’è qualcosa che viene prima (emozione, sentimento) e poi la sua espressione si realizza in un momento successivo (anche se contiguo e ravvicinato).

Spiega bene questa dinamica il lavoro dell’attore. Non c’è nessun attore che prova disperazione mentre sulla scena fa il disperato. Certo, nella sua vita ha sperimentato il dispiacere, la rabbia, ma quello che lui realizza sulla scena è una partitura corporea. Magari (ma non necessariamente) è a tal punto dentro la “parte” da sentire quello che fa, ma non è pensabile che in cento repliche della stessa pièce l’attore provi ad ogni recita le emozioni che “performa”. Non è l’emozione a generare l’azione, ma il contrario: è l’azione del nostro corpo che, mentre si dispiega, provoca in chi agisce un’emozione. Come ci spiegano le neuroscienze, l’attitudine mimetica della specie ci permette di saper interpretare il volto dell’altro, la sua postura, i suoi movimenti, le sue micro espressioni facciali. C’è anche una predisposizione neuronale alla capacità di cogliere lo sguardo dell’altro, l’emozione dell’altro. Lo spettatore piange magari, si emoziona davvero, ma l’attore non necessariamente si emoziona mentre agisce. Pensate all’attore cinematografico, il grande attore realistico è quello che sa gestire partiture corporee che siano in grado di mettere in forma il corpo, a tal punto che la sua dimensione emotiva “sembri” coincidere con quello che lui prova. In realtà, come suggerisce Diderot (Denis Diderot, filosofo francese, 1713-1784), l’attore sta pensando ad altro o non sta pensando. Se si concentrasse troppo sulla dimensione emotiva, probabilmente non riuscirebbe ad essere così fluido nell’agire, perché dovrebbe essere a tal punto fluido, da non mostrare sulla scena alcuna titubanza.

Allora, il senso che cos’è? Il senso è un corpo in azione. Il significato è un corpo che si muove e che produce senso nello sguardo di un’altra persona. Noi viviamo il senso, più che comunicare il senso noi incarniamo il senso. La drammaturgia della danza, pertanto, deve andare al fondo della questione del corpo in azione e il corpo in azione non è mai neutro.

Negli anni Novanta era in atto un dibattito molto acceso: venivano opposte una danza astratta e una danza narrativa, come si diceva allora. In realtà, narrazione e dramma sono due contesti formali non compatibili fra loro. Si possono tramutare l’uno nell’altro, ma sono due processi diversi. La narrazione ha uno sviluppo di natura temporale ed è sempre al passato. Il dramma è sempre al presente. Io posso generare una narrazione a partire da una drammaturgia, così come posso generare una drammaturgia a partire da una narrazione, ma si tratta di processi creativi non omologabili fra loro. Non si può parlare di una danza narrativa. La narrazione è solo quella che si produce o nel racconto orale o nella lettura, cioè in una scrittura.

La sociologia, poi, parla di narrazioni in senso metaforico: per esempio fa riferimento a narrazioni collettive o narrazioni sociali. In questo caso siamo di fronte a macro drammaturgie, come le definiva Marianne van Kerkhoven (critica e drammaturga fiamminga, 1946-2013), che è una delle grandi drammaturghe della danza. Esistono, pertanto, macro drammaturgie e micro drammaturgie. Io preferisco parlare della drammaturgia come di una dialettica fra grandi azioni e piccole azioni. La macro drammaturgia della Kerkhoven, ovvero quella che io chiamo “la logica delle grandi azioni”, è quella che tiene conto del pubblico, della realtà, dei contesti, delle situazioni ambientali, dei drammi umani e sociali, cioè che tiene conto del mondo, del mondo e della società. La micro drammaturgia, o “logica delle piccole azioni” è quella che coagula forme diverse all’interno di contesti diversi: artistico in primis, ma anche politico, sociale, culturale in senso ampio.

Che cosa è il senso, dunque? Per usare un’espressione di Alva Noë, “il senso è una danza che si svolge nel mondo”: laddove noi danziamo, produciamo senso perché il corpo non è mai neutro, non è mai astratto. Un segno è astratto: e astratto qui vuol dire “che non coincide con un oggetto preciso”. Se io traccio un segno su una tela, un segno qualsiasi, taglio una tela, come faceva Fontana, produco astrazione dal punto di vista della storia dell’arte perché in quel segno non c’è rappresentazione alcuna. Non interviene, con quel segno, il concetto di rappresentazione. Il taglio come segno sulla tela è astratto, ma il gesto di Fontana per produrlo non è astratto. Quel corpo che agisce sulla tela è un corpo che danza, che genera senso in un gesto, in un’azione, in un fare, quindi il produrre senso è strettamente legato al corpo e al suo produrre senso attraverso tanti micro codici. Affrontiamo il concetto di codice.

Allora, noi entriamo nel mondo, dice Jean-Luc Nancy (filosofo francese, 1940-2021), come un corpo esposto definitivamente. Quando veniamo al mondo non possiamo più ritrarci dall’essere esposti. C’è un’esposizione ontologica: noi veniamo al mondo in un contesto sociale, familiare, relazionale, ed è solo in quel contesto che noi cresciamo, maturiamo una ipotesi di identità che può cambiare il tempo, ci raccontiamo cosa siamo e lo raccontiamo. Questa esposizione fa del nostro corpo una macchina teatrale costante. Siamo sempre teatro. Il corpo è sempre teatro, quindi è sempre esposto allo sguardo di qualcuno e alla interpretazione di qualcuno. Il corpo non è neutro, quando si trova di fronte a un altro corpo è un oggetto che è costantemente sottoposto a interpretazione. Non è neutro perché ha una età, non è neutro perché è una soggettività. Che cosa succede ad un certo punto quando non vogliamo mettere in scena questa soggettività? Facciamo come hanno fatto molti artisti, per esempio la generazione di performer cui appartiene Jérôme Bel (coreografo e regista francese, 1964). Nel suo primo lavoro si è coperto il volto e ha cercato di occultarne completamente alcune parti, che potessero identificare lui come un corpo e come quel suo corpo. Voleva sperimentare in questo modo se era possibile essere più neutri occultando l’identità: operazione difficile, perché noi esseri umani siamo portati ad antropoformizzare tutto, a trasformare tutto in un corpo. Quando il corpo va sulla scena produce una stratificazione notevole di senso. Se per esempio voglio tematizzare la questione dell’identità personale o dell’identità sessuale porto sulla scena nuove forme della corporeità, utilizzando codici che permettano di identificarlo in un certo modo o in un altro, o addirittura proponendo corpi perturbanti, “o-sceni”, non conformi. Lo scopo è ovviamente politico, di resistenza a rappresentazioni stereotipate del corpo, a “narrazioni somatiche” disciplinari e di potere.

Anche il corpo che va in scena nella sua “normalità” è sempre soggetto a una produzione di senso. Il pubblico legge il corpo attraverso i codici sociali e culturali che ha appreso nel tempo. Il corpo è parlato dal potere, dalla società e noi vediamo come questo corpo è parlato. Come direbbe Lacan (Jacques Marie Émile Lacan, psicoanalista e filosofo francese, 1901-1981), il corpo è più parlato di quanto non parli. Se quindi è già parlato, quello che vediamo del corpo fa già parte di un significato condiviso, di una coscienza collettiva che attribuisce ad esso dei sensi determinati. Per produrre qualcosa che spacchi, tagli questi cordoni del pregiudizio, della consuetudine, delle convenzioni gli artisti agiscono drammaturgicamente sulla “trasgressione”.

VAI ALLA PRIMA PARTE DI DANCE&DRAMA

VAI ALLA TERZA PARTE DI DANCE&DRAMA